.

Quelle: Bloomberg

.

Rückblick:

Entgegen der Markterwartung ist der ZEW Index im Februar leicht gefallen. Die Einkaufsmanagerindizes (PMI) in Deutschland sind hingegen angestiegen. Hervorzuheben ist hierbei insbesondere der Anstieg des PMI für das verarbeitende Gewerbe. Dieser liegt erstmals seit 2022 wieder oberhalb der Wachstumsschwelle. Auch die PMIs für den gesamten Euroraum befinden sich weiterhin im Wachstumsbereich. In Frankreich befindet sich neben dem PMI für den Dienstleistungssektor nach einem Rückgang im Februar nun auch der PMI für das verarbeitende Gewerbe im Kontraktionsbereich. In den USA weitete sich das Handelsdefizit im Dezember weiter aus. Damit ist für das Gesamtjahr 2025 eines der größten Defizite seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1960 zu verzeichnen. Noch diesen Freitag werden Inflationsdaten aus den USA erwartet. Im Fokus steht dabei vor allem die Kern-PCE-Rate, das von der Fed präferierte Inflationsmaß.

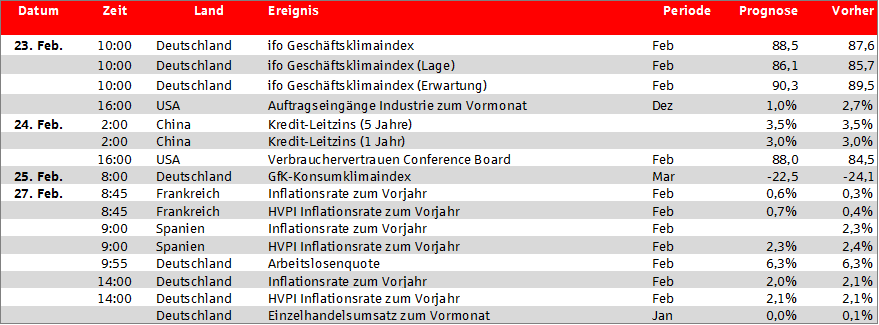

Ausblick:

In der kommenden Woche werden neue Einblicke in die konjunkturelle Stimmung, die Preissteigerung und den Einzelhandel in den heimischen Gefilden gewährt. Doch auch andere Euroländer werden ihre Inflationsdaten vorlegen. Die chinesische Zentralbank wird ihre Leitzinsen voraussichtlich unverändert lassen. Mit Spannung erwartet wird zudem der vom Conference Board erhobene Index zum Verbrauchervertrauen in den USA.

.

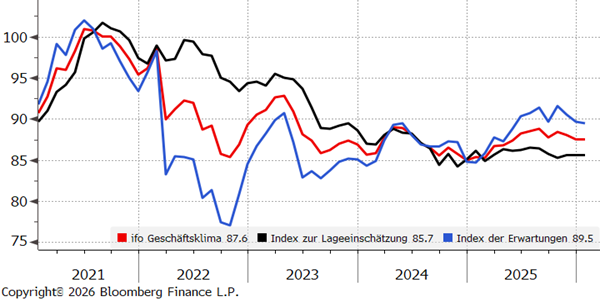

Deutschland: ifo Geschäftsklimaindex

.

.

Der ifo-Geschäftsklimaindex blieb im Januar mit 87,6 Punkten unverändert. Die Konsenserwartung lag bei einem Anstieg auf 88,2 Punkte. Nachdem der ZEW Index für Februar unerwartet nachgegeben hat, dürfte der ifo-Index weitere Einblicke in den Optimismus der Unternehmen geben. Hier scheint das Bild derzeit durchwachsen. Die deutschen Einkaufsmanagerindizes liegen mittlerweile leicht im Expansionsbereich und auch einige wichtige Konjunkturindikatoren, wie beispielsweise die Auftragseingänge, übertrafen die Markterwartungen. Allerdings bewerteten laut einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer nur ein Viertel der befragten Unternehmen ihre Geschäftslage insgesamt als positiv.

.

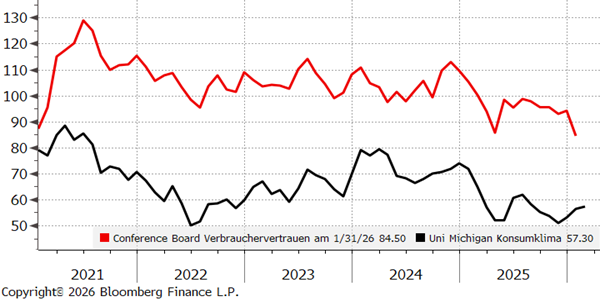

USA: Verbrauchervertrauen Conference Board

.

.

Im Januar lag der Conference Board Index für das US-Verbrauchervertrauen bei 84,5 Punkten. Dies war der niedrigste Stand seit Mai 2014, was vor allem auf die nach wie vor hohe Inflation und die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen ist. Der von der Universität Michigan erhobene Index zum Konsumklima verbesserte sich im Januar hingegen um 0,9 Punkte auf 57,3 und erreichte damit den höchsten Stand seit August des vergangenen Jahres. Insgesamt muss festgehalten werden, dass sich die schlechte Stimmung unter den Verbrauchern bislang nur bedingt in ihrem tatsächlichen Handeln widerzuspiegeln scheint.