Was ist passiert?

Am „Liberation Day“ Anfang April kündigte US-Präsident Trump „reziproke“ Zölle für fast alle Länder der Welt an. Nach heftigen Reaktionen an den Aktienmärkten setzte er die Maßnahmen für 90 Tage aus. Rund um den 9. Juli, dem Tag, an dem das Moratorium auslief, verschickte die US-Administration dann Briefe, in dem sie die Länder über die jeweiligen neuen Zollsätze informierte. Gleichzeitig wurde eine erneute Fristverlängerung bis zum 1. August angekündigt. Der neue Zollsatz für die EU soll bei 30 % liegen – das wären zehn Prozentpunkte mehr als ursprünglich angekündigt. Statt auf Eskalationskurs zu gehen und die bereits beschlossenen Gegenzölle in Kraft zu setzen, geht die EU den Weg der Kooperation und versucht zu verhandeln. Mit Blick auf die Gespräche zwischen den USA und Großbritannien, China oder Japan mutet das gesamte Vorgehen eher wie auf einem Basar an. Mit nachvollziehbar berechneten Zollgrößen scheint es jedenfalls wenig zu tun zu haben. Es ist unmöglich zu prognostizieren, ob man vor dem 1. August zu einer Verhandlungslösung kommt, die Zölle (zunächst) in Kraft treten oder es gar eine weitere Eskalation gibt. Auch eine erneute Verschiebung (vor oder nach Inkrafttreten – nach wenigen Tagen oder nach mehreren Wochen) wäre denkbar. Kolportiert wurde als nächster Zeitpunkt der Labor Day in den USA am 1. September.

Wie würden sich diese Zölle auswirken?

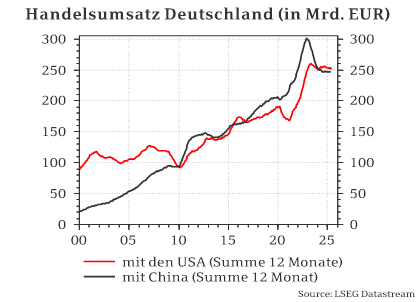

Die wirtschaftlichen Folgen würden stark vom tatsächlichen Zollsatz abhängen. Wir und viele andere Experten gehen davon aus, dass Zölle bis zu einer Höhe von 25 % zwar schmerzhaft wären, ihre Auswirkungen jedoch entlang der Wertschöpfungskette – von Produzenten über Importeure und Einzelhändler bis hin zum Endkunden – verteilt und somit zumindest teilweise abgefedert werden könnten. Sollte der Zollsatz jedoch deutlich darüber liegen, etwa bei den nun angedrohten 30 %, drohen gravierende Folgen für die Weltwirtschaft. Besonders stark betroffen wäre Deutschland: Als exportorientierte Volkswirtschaft hängt ein erheblicher Teil der wirtschaftlichen Dynamik vom Außenhandel ab. Hinzu kommt, dass die USA seit dem vergangenen Jahr wieder der wichtigste Handelspartner Deutschlands sind.

Wie waren die Reaktionen am Kapitalmarkt?

Trotz der Eskalationssignale zeigen sich die Märkte erstaunlich gelassen. Der DAX gab nur knapp 1 Prozent nach, der S&P 500 (gemäß der Futures) sogar noch weniger. Die dominierende Marktüberzeugung lässt sich mit dem Akronym TACO zusammenfassen – Trump Always Chickens Out. Die Erwartung: Am Ende zieht Trump zurück. Diese Gelassenheit speist sich auch daraus, dass sich viele Unternehmen auf die neuen Rahmenbedingungen eingestellt haben. Sie haben sich vorbereitet, indem sie Importe in die USA gezielt vorgezogen und Lagerbestände aufgebaut haben. Zudem wurden Lieferketten teilweise umgestellt und Bezugsquellen diversifiziert. Die Reaktionsbereitschaft der Unternehmen scheint hoch – das Marktvertrauen in deren Anpassungsfähigkeit ebenso.

Wie geht es weiter?

Derzeit gibt es eine Diskrepanz zwischen der makroökonomischen Perspektive und der Sicht auf Einzelunternehmen. Volkswirtschaftlich gesehen wirken Zölle wachstumshemmend und wohlfahrtsmindernd. Hinzu kommen weitere Maßnahmen wie eine Beschränkung der Zuwanderung, die den Arbeitsmarkt belasten sollte und die „Big Beautiful Bill“, die die Staatsverschuldung von einem nachhaltig tragbaren Pfad abzubringen droht. Entsprechend pessimistisch zeigt sich der Großteil der Ökonomen. Viele Analysten sehen auf Unternehmensebene dagegen wenig Anlass zur Sorge. Die Unternehmen hätten sich gut auf das neue Umfeld eingestellt und beispielsweise mit vorgezogenen Importen vorgesorgt. Zudem würden die Zölle letztlich ohnehin nicht in allzu großem Umfang umgesetzt. Doch irgendwann wird sich diese Differenz auflösen müssen. Entweder werden die Zölle solange verschoben, bis die Amtszeit der jetzigen Administration abläuft, oder die Lager der Unternehmen sind irgendwann leer und die Zölle müssen letztlich von irgendwem bezahlt werden. Ein Realitätscheck ist unvermeidlich, bei dem sich zeigt, welche der beiden Sichtweisen letztlich recht behalten sollte.

Ein Spieltheoretischer Exkurs:

Die derzeitige Marktstabilität könnte paradoxerweise zur weiteren Eskalation beitragen. Wenn Investoren die Zolldrohung nicht ernst nehmen, bleiben größere Marktreaktionen aus. Wenn Trump wiederum sieht, dass seine Drohungen keine Wirkung entfalten, könnte er sich bestärkt fühlen, an seiner harten Linie festzuhalten. Kommt es dann doch zur Einführung der Zölle, steigt mit zunehmender Dauer die Wahrscheinlichkeit, dass Märkte plötzlich und heftig reagieren – insbesondere, wenn sich im Konsens die Einschätzung durchsetzt, dass die Zölle nicht mehr nur Verhandlungsmasse, sondern Realität sind.

Fazit

Das Zoll-Chaos dürfte uns noch länger begleiten und wird wohl in absehbarer Zeit zu keinem finalen Punkt kommen. Für Anleger heißt das, weiterhin auf eine robuste Aufstellung zu setzen. Mit einem ausgewogenen Portfolio ist man für beide Szenarien gut aufgestellt. Sowohl für eine mögliche Entspannung des Zollkonflikts und resilient agierende Unternehmen als auch für den Fall einer Zuspitzung mit spürbaren wirtschaftlichen und kapitalmarktrelevanten Folgen. In einem Umfeld geopolitischer Unsicherheiten bleibt Diversifikation über Anlageklassen, Regionen und Währungsräume hinweg der beste Schutz vor unangenehmen Überraschungen.